[Publicidad]

Detrás del rojo vibrante que aún hoy adorna textiles, códices y obras de arte en Oaxaca, hay un insecto minúsculo que ha sobrevivido siglos de historia: la Dactylopius coccus, mejor conocida como grana cochinilla.

Aunque a simple vista parece una mancha blanca sobre las pencas del nopal, esta especie ha sido protagonista de rutas comerciales globales, disputas coloniales y expresiones artísticas que cruzaron continentes.

La cochinilla: Más que un parásito, una fuente de color sagrado

Desde tiempos prehispánicos, los pueblos indígenas como los mixtecos, zapotecos y mexicas ya dominaban el cultivo de la grana. La conocían como nocheztli, que significa “sangre de tuna”, una referencia directa al líquido rojo carmín que se extrae de este insecto parásito del nopal. En Oaxaca, esta actividad no sólo tenía una función estética, sino también ritual: el rojo intenso representaba fuego, sangre, vida y poder.

En la vida diaria, los textiles teñidos con cochinilla eran símbolo de estatus. Las prendas de la nobleza mexica, por ejemplo, estaban reservadas para quienes podían costear el alto valor de este colorante natural.

Lee más: ¿Por qué el color rojo es tan importante en la cultura oaxaqueña?

¿Cómo se cultiva la grana cochinilla?

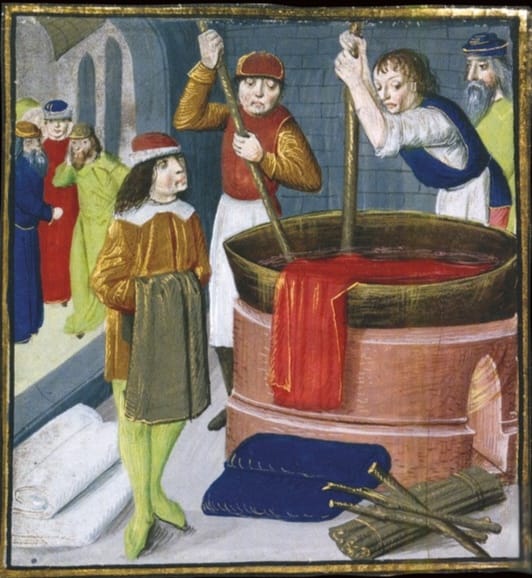

El ciclo de vida de la grana es tan complejo como delicado. Según Catalina Yolanda López Márquez, fundadora del Museo Nocheztlicalli, las hembras, de apenas 6 milímetros, se fijan en las pencas de variedades específicas de nopal (Opuntia ficus-indica y Nopalea) y secretan una sustancia blanca algodonosa que las protege. Estas mismas hembras, que producen entre 150 y 400 huevos, son las encargadas de generar el preciado ácido carmínico.

El cultivo requiere condiciones ambientales muy específicas: temperaturas templadas, baja humedad y casi nada de lluvia. Una lluvia intensa puede ser fatal, ya que simplemente "lava" a la cochinilla del cactus.

A los tres meses de vida, las cochinillas se cosechan, se limpian y se secan al sol, quedando con ese aspecto oscuro que tanto confundió a los europeos durante siglos.

La “grana fina”: el oro rojo de la Nueva España

Durante el periodo colonial, la cochinilla se convirtió en el tercer producto de exportación de la Nueva España, sólo después del oro y la plata.

Es importante mencionar que se controlaban rigurosamente los cargamentos antes de enviarlos al puerto de Veracruz y, de ahí, a Sevilla.

Te interesa: ¿Cuál es el pueblo oaxaqueño considerado la Capital Mundial del Mezcal?

Su color era tan codiciado que se usó para teñir los ropajes de la realeza europea, las capas del clero e incluso los uniformes del ejército británico.

Su uso artístico también se extendió hasta las paletas de grandes pintores como Rembrandt o Van Gogh.

El secreto mejor guardado del Imperio español

Durante siglos, España mantuvo bajo secreto el verdadero origen de la grana. A simple vista parecía un polvo o una semilla. Fue necesario el microscopio de Anton van Leeuwenhoek para revelar que se trataba de un insecto. Sólo entonces se desató la carrera por cultivar la cochinilla fuera de América.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), en el siglo XIX, su cultivo fue introducido en las Islas Canarias, donde alcanzó niveles de producción que superaron a los de Oaxaca.

México, mientras tanto, perdió presencia internacional en esta industria, en parte por la inestabilidad política posterior a la Independencia.

Lee más: ¿Qué significa Mitla y cuál es su conexión con el inframundo?

Declive y el resurgimiento del color natural

Con la llegada de los tintes sintéticos en el siglo XIX, el comercio de la grana se desplomó. No podía competir ni en precio ni en volumen con los nuevos colorantes químicos.

Sin embargo, se dice que a mediados del siglo XX, investigaciones sobre los efectos nocivos de estos compuestos reavivaron el interés por alternativas naturales e inocuas para la salud.

Así, la cochinilla volvió a ocupar un lugar en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica.

Hoy, países como Perú, Chile y España lideran su producción. México, a pesar de ser el lugar de origen y cuna del conocimiento ancestral sobre la grana, apenas figura en las exportaciones globales.

Oaxaca: guardianes del color y de la tradición

Sin embargo, en Oaxaca la historia de la grana nunca terminó. Artesanos, artistas y productores han mantenido viva la técnica y el cultivo. Pintores contemporáneos siguen usando el pigmento en sus obras. Tejedoras lo aplican en huipiles, rebozos y tapices.

También se ha innovado con su uso en productos actuales: jabones, champús, cremas, mezcal, pan, galletas, e incluso acuarelas.

Te interesa: ¿Además de San José del Pacífico, dónde se puede disfrutar de Hongosto en Oaxaca?

El proceso sigue siendo artesanal: desde la siembra del nopal hasta el cuidado de las cochinillas en sus nidos, sin fertilizantes ni insecticidas.

La dedicación con la personas como Catalina López, preservan esta práctica en comunidades oaxaqueñas es testimonio de un legado milenario que resiste el paso del tiempo y el olvido.

Rescate urgente de un patrimonio vivo

En las últimas décadas, diversos programas han intentado revivir la producción nacional de grana cochinilla. Aunque las iniciativas han sido bien intencionadas, muchas carecen de continuidad y apoyo suficiente.

Hoy más que nunca, se necesita una estrategia integral que contemple aspectos técnicos, económicos, culturales y ambientales.

El rojo de la cochinilla es más que un color: es símbolo de resistencia cultural, de conocimiento indígena, de arte e identidad. Su historia, atraviesa siglos y continentes. Valorarla es reconocer la riqueza de los pueblos originarios y el ingenio de una tecnología natural que aún tiene mucho que ofrecer.

Más información

Más de Oaxaca

Martes de Brujas en Xoxocotlán: ¿Por qué se llama así a la celebración oaxaqueña?

Más de Oaxaca

¿Cómo se llama el municipio de Oaxaca donde existieron dinosaurios?

Más de Oaxaca

Diablos aceitados escenifican boda satírica y cierran el carnaval en San Martín Tilcajete

Más de Oaxaca

La escritora Nalley Tello presenta su novela “Las pájaras”, una historia de las mujeres de la Central de Abastos de la ciudad de Oaxaca