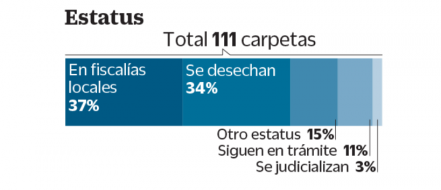

De las indagatorias iniciadas entre 2016 y el 31 de enero de 2019 por este tipo de prácticas, 37% se han canalizado a fiscalías electorales locales, en 34% no se encontraron elementos suficientes para comprobar el delito y 11% aún siguen en trámite.

La funcionaria agrega que a partir de interpretaciones que se hace de conductas incluídas en la ley es como se han podido configurar los casos como delito electoral.

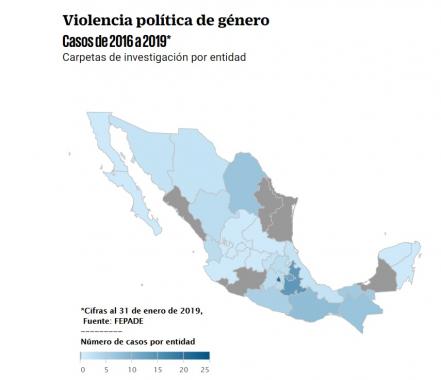

De acuerdo con información de la FEPADE, entre las conductas más denunciadas se incluye principalmente la obstrucción y afectación de derechos políticos-electorales de las mujeres, en particular a nivel municipal.

Es por esa razón que 37% de las carpetas abiertas son de competencia local y son turnadas a las fiscalías electorales de las entidades. “Muchas veces las denuncias se presentan a nivel federal porque hay más confianza en la instancia federal; sin embargo, cuando detectamos que es una problemática local la tenemos que remitir”, abunda Alonso Félix.

Una vez que la FEPADE inicia una carpeta de investigación por una denuncia de violencia política de género y logra evidencias de que se cometió el delito, el caso se judicializa, pero se encuentra con un obstaculo enorme: no hay cómo castigarlos.

“Ahí tenemos un problema. Cuando llega con los jueces, como no hay un tipo penal, no pasa de ahí”, dice Alonso Félix y remarca la importancia de avanzar en el reconocimiento de este tipo de conductas como delitos electorales, para que se puedan judicializar de manera adecuada.

“El hecho de que no haya garantías de que una denuncia vaya a prosperar y se va a castigar a los culpables sí es una limitante. Las mujeres se detienen de denunciar porque el sólo hecho de denunciar es evidenciar al otro y las pone en una situación de vulnerabilidad”, dijo.

Por esa razón, apenas en noviembre la FEPADE presentó ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República una iniciativa para tipificar la violencia política de género, particularmente contra las mujeres y las niñas. No es la primera.

De acuerdo con Georgina Cardenas Acosta, egresada del posdoctorado del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, al menos desde 2012 han existido ocho iniciativas en el Congreso para considerar como un delito estas prácticas, mismas que han quedado atoradas en comisiones. Incluso, señala que a la legislatura pasada se le cuestionó que con 42% de diputadas ninguna de las tres presentadas avanzara.

“Hay una resistencia, incluso en la Comisión de Igualdad de la anterior legislatura se bloqueó la iniciativa”. Por ello, agrega, es indispensable que se apruebe por los actuales diputados, pues “sería muy cuestionado que en esta legislatura de la paridad no lo hagan y porque actualmente la FEPADE no tiene dientes ni posibilidades de ejercer una sanción”.

Aunque la académica reconoce que se trata de un tema reciente y que apenas en 2003 comenzó a diferenciarse la violencia que se ejerce contra la participación política de las mujeres, señala que la discusión se ha centrado en el papel de la mujer en partidos políticos, toma de decisiones y el proceso electoral, dejando fuera las campañas y precampañas y, sobre todo, el ejercicio del cargo, que es donde se concentran los cosas.

A nivel local, sólo en seis entidades la violencia política de género se considera un delito: Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Guanajuato y Ciudad de México. Fue Oaxaca la primera en la que se tipificó y, aunque los mismos diputados locales derogaron la ley que la incluía, en noviembre pasado volvió a considerarse un delito.